耐震設計

2016年(平成28年)4月14日、21時26分、熊本県益城町で震度7、気象庁マグニチュード6.5。

2016年(平成28年)4月16日、1時25分、熊本県西原村、益城町で震度7、気象庁マグニチュード7.3の大地震が発生した。

4月14日から7月2日まで震度3以上の地震が510回発生。

住宅の全壊が 8,673棟、半壊が 34,726棟、一部損壊が 162,479棟。

避難者は最多で 18万3882人。

熊本県で50人の方が亡くなられた(直接死)。

その内、家屋の倒壊により亡くなられた方は37人。

熊本地震の 恐怖、不安だった気持ち、助け合った気持ち、被災された方や亡くなられた方への思いを忘れずに設計業務を行わなければならない。

平成7年1月の阪神淡路大震災は驚愕だった。

それから5年後の平成12年、建築基準法の構造規定が大改正され、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基ずく住宅性能表示制度とう言うものが新たに加わり、耐震等級と言う基準ができた。

現 建築基準法は 震度6以上の地震が来ても建物が倒壊しないように、震度5強の地震が来ても建物が損傷しないようにと言うことを基準としている。

倒壊しなければ、人の命が助かるし、後から物を持ち出せる。

しかし、熊本地震を経験し、損傷を受けて傾いた建物には住めないと言うことが分かった。

若い頃は、今のように木材加工のプレカットは盛んではなかった。

作業場で大工さんが木材に墨付けをし、手刻み加工をするのを手伝いながら柱ホゾや梁仕口の加工や納まりを学ばせてもらった。

梁の組方、梁の大きさなどは、その時大工さんや設計の先輩から自然と習った。

先代達から続く経験や勘、慣例的な考えはとても大事だが、限界と言うものがあると思った。

その限界を超えたところを許容応力度計算を行い安全であると言う裏付けをとればよいのである。

先代達から続く経験や勘だけでは大自然の猛威に対抗できない。

開業当初仕事がなく将来の事が不安だった頃、大地震が起きても自分が設計した建物は絶対に倒壊させないと言う信念を持った。デザインよりは先ずは安全な構造と思い、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、壁式RC造、RC擁壁、杭基礎、木造をパソコンなしで構造計算を手計算で行い構造を理解した。

許容応力度計算をパソコンを使わず手計算でできる、これは設計を行う上で最大の武器となった。

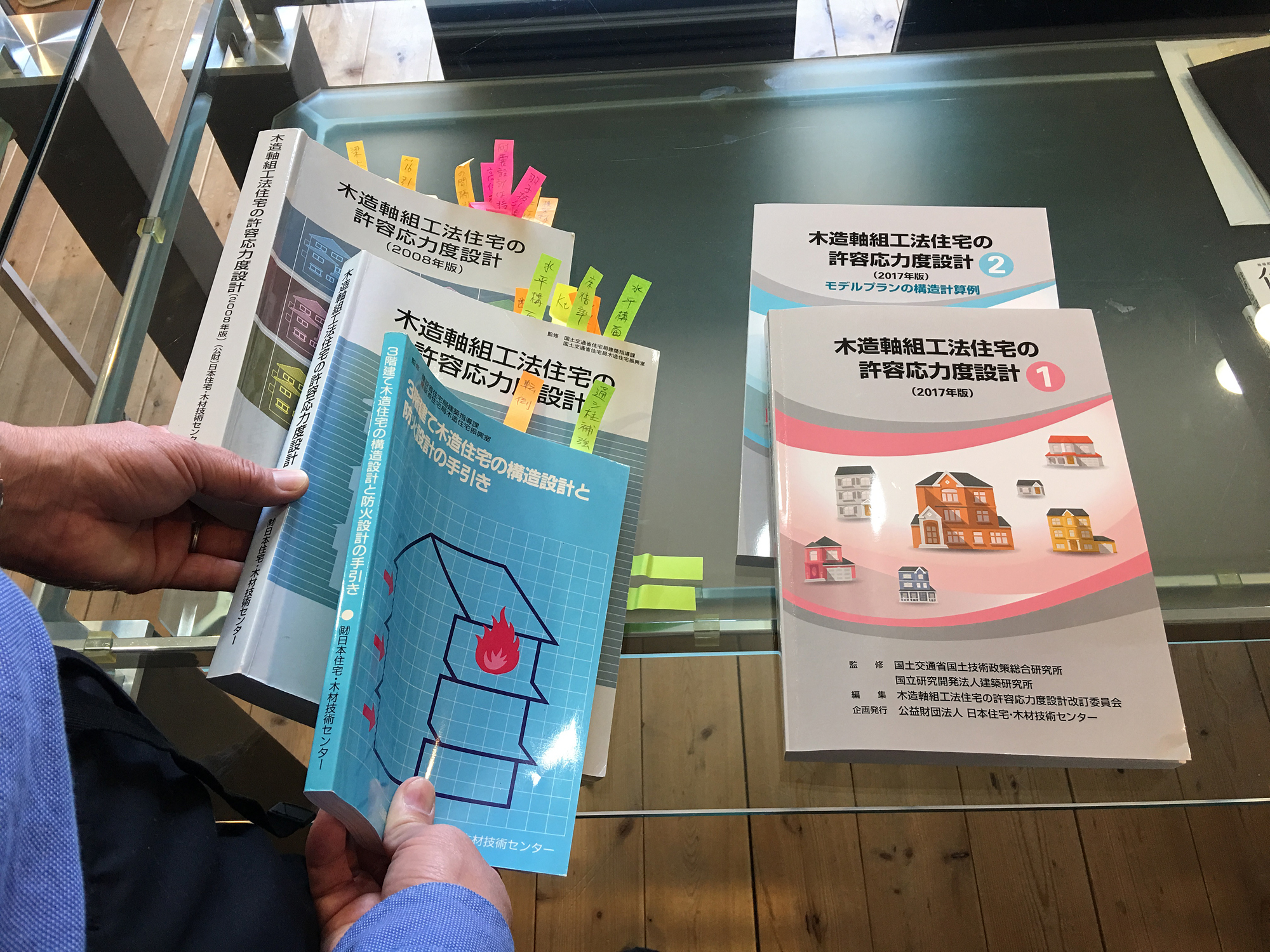

(公財)日本住宅木材技術センターが出版していた当時(平成11年頃)の構造計算の本は薄ぺらく内容も充実していなかった。

本のタイトルも3階建て木造住宅の構造設計と防火設計の手引きと言うものであった。

平成13年12月に(公財)日本住宅木材技術センターから「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」と言うタイトルで木造の構造計算の本が出版された。

それまでの薄ぺらい本に比べ内容がかなり充実したものだった。

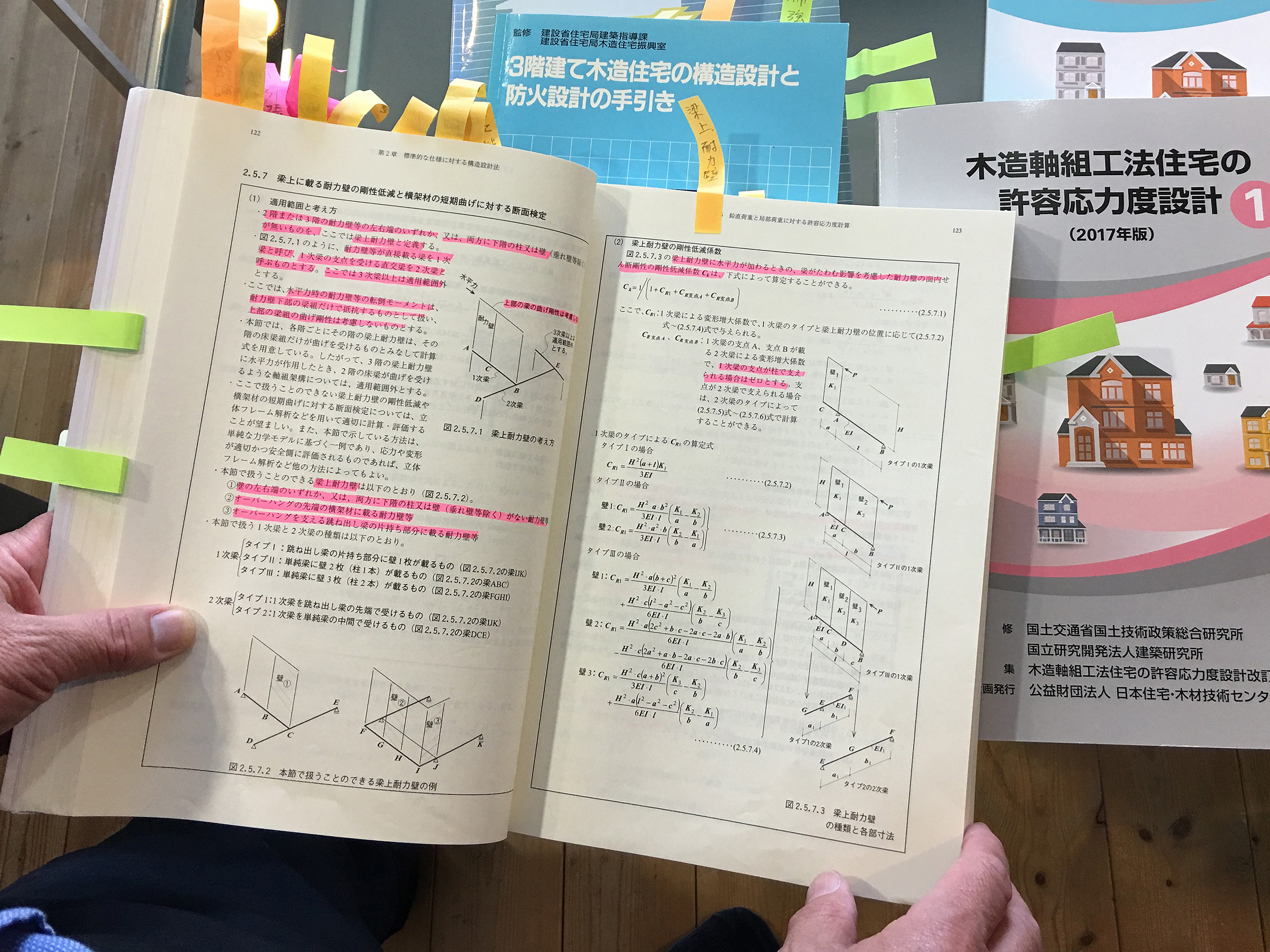

特に水平構面の定義が示され、2階床水平構面の許容せん断耐力と屋根水平構面のせん断耐力、火打梁水平構面のせん断耐力の計算方法も掲載された。

そして平成20年12月に「木造軸組工法住宅の許容応力度設計 2008年版」が出版された。

内容は更に詳しくなり梁の蟻掛けによる断面欠損の断面係数の低減係数等も詳しく示された。

そして平成29年3月に最新版「木造軸組工法住宅の許容応力度設計 2017年版」が出版され更に充実したものとなった。

この本の はじめに を一部抜粋する。

「木造軸組工法住宅の多くは建築基準法第6条第4号に該当するいわゆる4号建築物です。

それらは、法令的には仕様規定である壁量計算で設計することが可能です。

しかし、過去の地震災害等を振り返ると、しっかりとした許容応力度計算等による構造計算をおこなった建築物の方が優れた性能を発揮していることが分かります。

・・・仕様規定の壁量計算に依存してきた設計者にとっては、木造建築物の許容応力度計算は、ハードルの高いものです。

そのため、多くの質問が寄せられました。それらには真摯にお答えを返してきましたが、内容が高度過ぎたのではないかといった反省もさせられました。

(公財)日本住宅木材技術センターでは改訂委員会を作り、内容を吟味し、一定の成果を得て、その結果を「木造軸組工法住宅の許容応力度設計 2017年版」として取りまとめることができ、発刊することとなりました。

本書によって、木造住宅の高度な構造設計、構造計算が適切に行われ、安全で質の高い木造住宅が増加することを期待します。

木造軸組工法住宅の許容応力度設計改訂委員会 委員長 坂本功 」抜粋終わり。

と書かれている。

この本なしでは許容応力度計算はマスターできない。ありがたいものである。

また許容応力度計算なしでは本当に安全な建物は設計できないのも事実である。

熊本地震を経験するまでは、建築基準法上大きな地震が起きても倒壊させないという基準を目標にしてきた。

平成12年の大改正後の基準を正しく守っていれば倒壊はしないということを経験できたが、地震経験後は倒壊させないから、

いかに揺らさず建物に損傷を与えないかと目標が変わった。

揺らさないためにはどうするのか、行くつく先は構造計算を行い詳細に構造設計することと再認識した。

現在木造住宅の9割は構造計算されずに建っているのが現状である。

構造計算を行えば安全な建物ができることは分かっているのだが、構造力学や構造計算は難解な部分があり、構造計算ができる者は設計者の1割もいないので、そこまで建築基準法のレベルを上げられないのが現状であると思われる。

お洒落でカッコいい本物の建物であるための必要条件として、安全な建物であると言うこと。

安全の確認が不十分で安全な建物と言う確認ができていなければ、ただ単にお洒落でカッコいいだけの建物になってしまう。

大きな地震や台風が来た時に大きく揺れたり、壊れたりしたら本末転倒。

現建築基準法では、階数が2階以下で延べ面積が500㎡以下の特殊建築物以外の木造建築物であれば建築基準法のいわゆる

「4号特例建築物」と言われ構造図や壁量計算等の図面を建築確認の際に添付しなくてもよいことになっている。

添付しないでいいだけであって、構造の安全性は設計者の責任において確認しなさいと言う法律である。

構造安全性の確認の仕方は設計者によってまちまち。

階数が2階以下で延べ面積が500㎡以下の木造建築物であれば、建築基準法・仕様規定だけで設計する設計者もいれば、

建築基準法・仕様規定プラス構造計算まで行い安全を確認する設計者もいる。

どの方法で設計したかは設計者に尋ねればすぐにわかる。

建築基準法・仕様規定は最低の基準でありこれを守ればとりあえずは安全な建物が設計できるが、

建築基準法・仕様規定プラス構造計算をおこなうことで本当に安全な建物が設計できる。

建築基準法の目的の倒壊させないのは当然であるが、これからはいかに揺れない安全な建物を設計できるかであると思う。

熊本地震の日奈久断層帯と布田川断層帯は、それぞれが三つの区間に分かれており、平成28年4月14日の前震で日奈久断層帯の高野ー白旗区間、4月16日の本震で布田川断層帯の布田川区間がそれぞれ大きく動いた。

両区間以外の4区間はまだ動いておらず、今後さらなる地震が来る可能性は大きいと言われている。

令和元年に発表された九州大学などがまとめた活断層調査で、日奈久断層帯は熊本地震以降もひずみを蓄積しており「熊本地震のような震度7クラスの地震は確実にまた起きる。警戒を続けてほしい」と呼びかけている。

それがいつ来るかは分からないが、今後大きな地震がまた来ると言う前提で設計しなければならない。

時間の許す限り構造計算の重要性をブログで解説していきたい。

- 建築基準法(仕様規定)と構造計算(許容応力度計算)各設計の違い

- 建物にかかる地震力の流れ

- 鉛直構面の検討

- 四分割法と偏心率の違い

- 図心による重心と荷重計算による重心、両者の偏心率の違い

- 水平構面の検討(2階床構面、火打水平構面、屋根水平構面)

- スキップフロアの弱点(水平構面分断)

- 熊本地震後の吹抜の造り方

- 梁せいの検討

- 梁断面欠損(実物模型)

- 梁上耐力壁の低減検討

- 梁継ぎ手(弱点)の優先順位

- 梁継ぎ手と耐力壁の位置関係

- 接合部の検討

- 層間変形角の検討

- 基礎の検討

- 台風時の屋根軒先の出の限界

- 耐震診断(精密診断法)